시장은 계속된다

백화점이 들어서고, 대형 마트가 몰려오며, 온라인이 일상을 차지했지만 시장은 단단한 뿌리를 토대 삼아 살아 숨 쉰다.

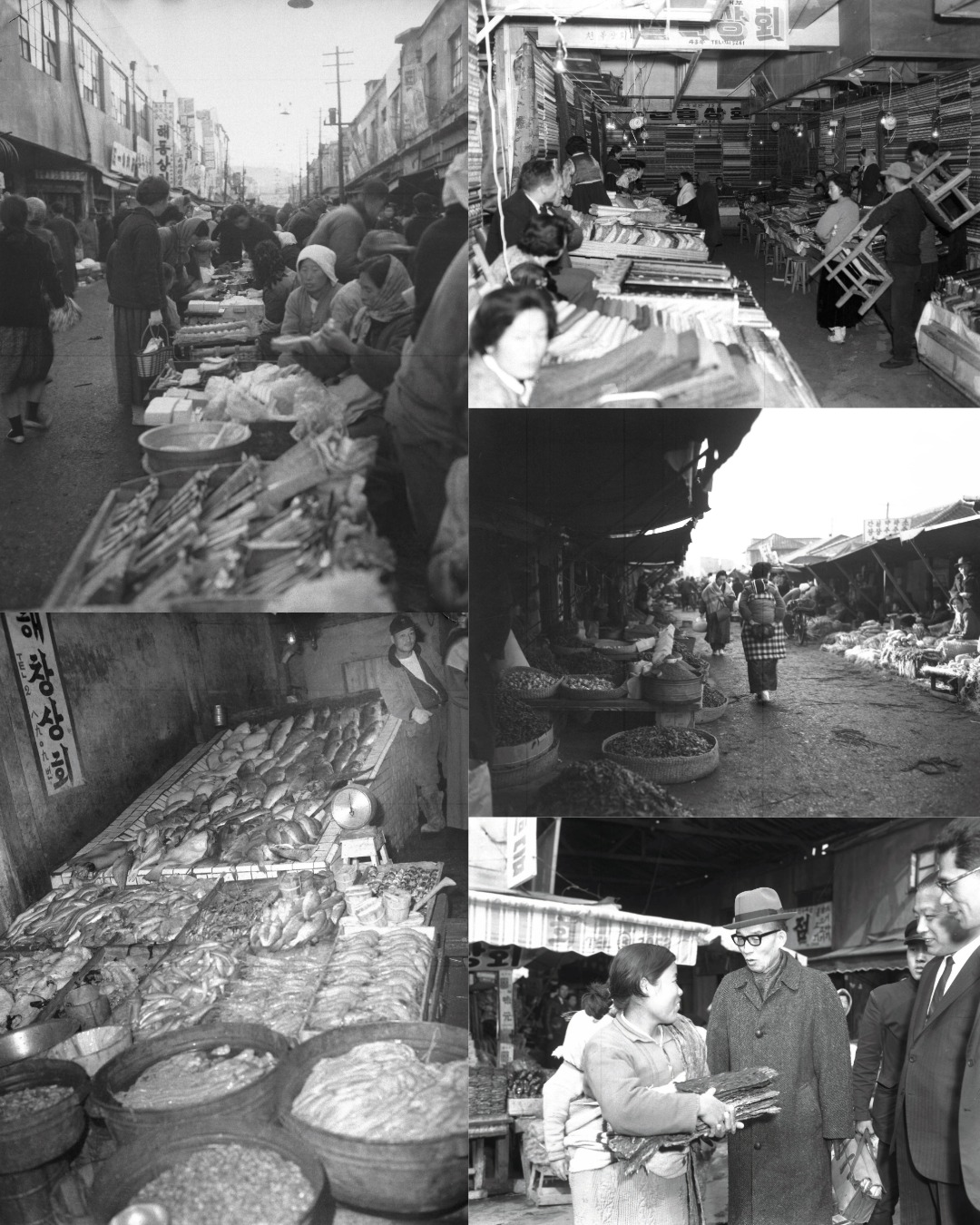

1960년대

무너진 도시를 일으킨 삶의 터전

한국전쟁 직후 시장은 단순한 거래의 공간을 넘어 생존과 재건의 무대였다. 동대문시장과 남대문시장은 특히 피란민과 상인들이 몰려들며 국가의 심장을 다시 뛰게 했다. 천막과 판잣집으로 급조된 좌판 위에는 군수품에서 시작해 미군 부대에서 흘러나온 의류, 식료품, 심지어 외국 담배까지 진열되었다. 물건은 귀했지만 흥정하는 소리와 상인의 손발만큼은 부지런했다. 당시 시장은 그야말로 ‘없는 것을 만들어내는 곳’으로 하루벌이를 위해 손수 만든 물건을 내다 파는 모습 속에서 한국인의 근성과 생활력을 압축적으로 발견할 수 있었다. 동대문시장은 의류와 원단, 남대문시장은 생활용품과 잡화로 중심을 잡으며 이후 수십 년간 서울 상권의 뿌리가 되었다. 혼란 속에서 피어난 이 두 시장의 활기는 지금도 여전히 이어져 내려오는 한국 재래시장의 원형이라 할 수 있다.

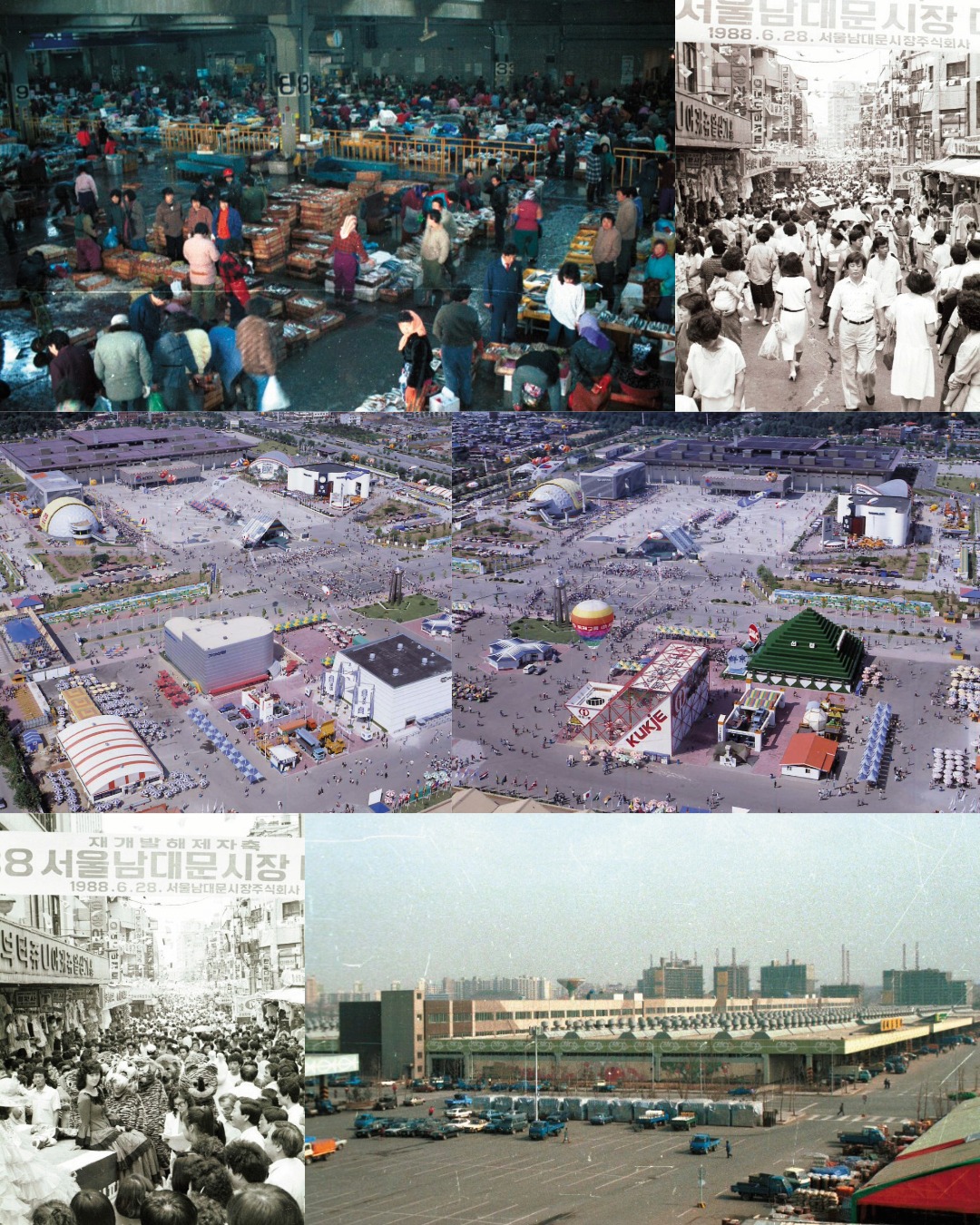

1970~80년대

빠르게 성장하던 도시

이후 시장 풍경은 고도성장의 그림자와 함께 확장되었다. 동대문시장은 전국 섬유와 의류 도매의 심장으로 자리 잡았다. 새벽까지 불이 꺼지지 않는 봉제 공장과 상가 건물에서 쏟아져 나온 원단과 옷가지들은 서울을 넘어 지방 소매점으로 흘러갔다. 반면 남대문시장은 여전히 생활용품과 잡화를 중심으로 활기를 이어가는 동시에, 훗날 관광객이 몰리며 수입품과 기념품이 뒤섞인 국제시장으로 변모했다. 1985년 개장한 가락동 농수산물시장은 또 다른 전환점이었다. 전국에서 모여든 농산물과 수산물이 밤새 경매를 거쳐 전국으로 퍼져 나가며 ‘유통의 대동맥’이 되었다. 이 시기 세 시장은 각기 다른 얼굴로 서울의 상업 지형도를 바꾸었고, 전통시장이 산업화와 도시화 속에서 어떻게 생존하고 진화했는지를 보여주는 상징이 되었다.

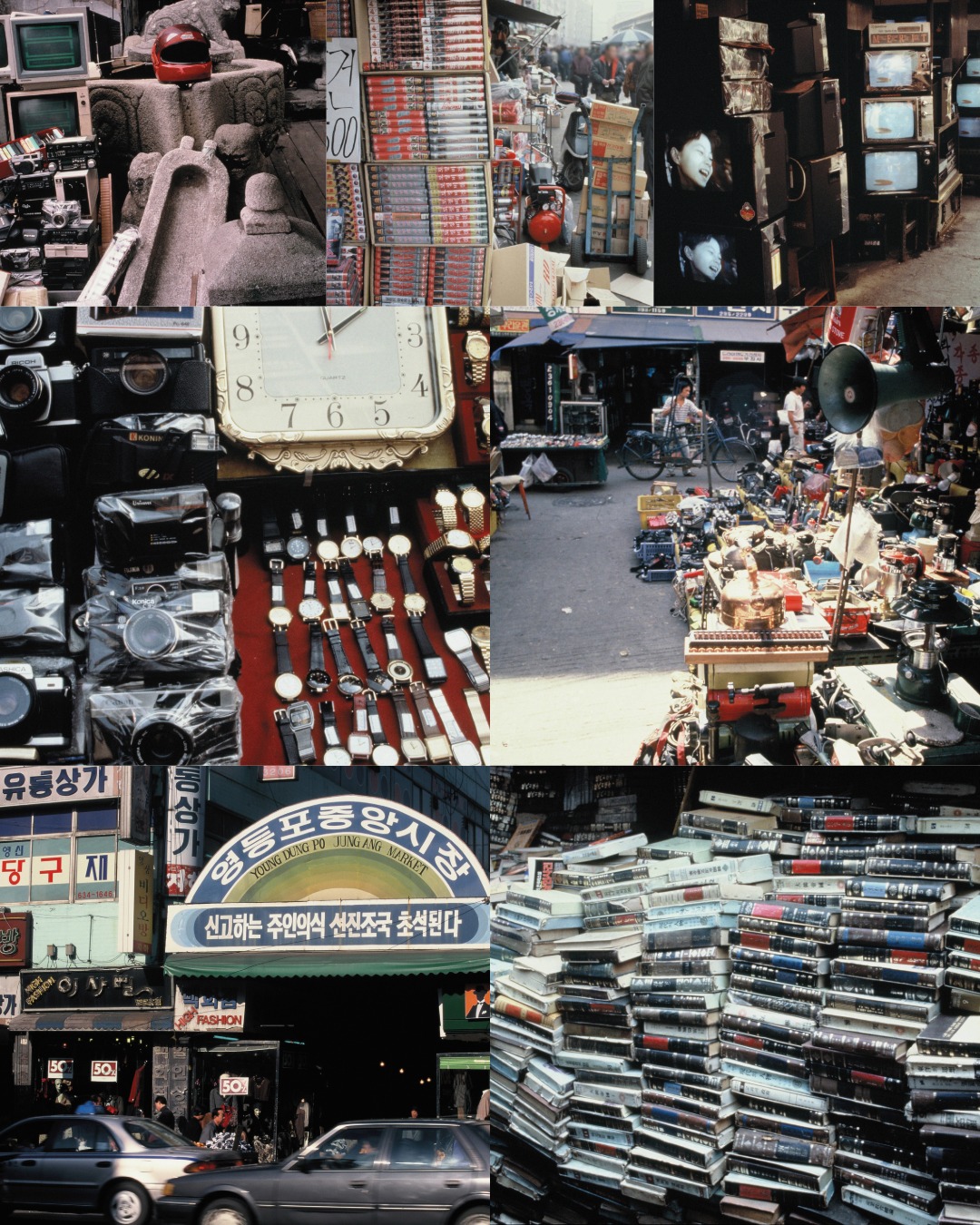

1990년대

서민 경제의 바로미터

재래시장은 서민 경제와 가장 맞닿아 있는 무대였다. 동네마다 장이 서고 주민들은 장바구니를 들고 모여 일상을 꾸렸다. 그러나 1997년 IMF 외환위기를 맞으며 소비는 급격히 위축되고 시장도 한동안 얼어붙었다. 시간이 흐르면서 알뜰 소비가 생활화되자 백화점과 대형 슈퍼 대신 값이 저렴한 재래시장을 찾는 발길이 조금씩 늘어났다. 황학동 벼룩시장은 중고품과 골동품을 찾는 이들로 명맥을 이어갔고, 영등포시장은 서남권 주민들의 살림살이를 떠받치며 지역 경제의 버팀목이 되었다. 활기와 침체가 교차하던 1990년대 재래시장은 경제 변화를 가장 가까이서 보여주는 지표였다.

2000~2010년대

남루한 옛 시장터를 뒤로하고

값싸고 편리한 대형 마트가 생활을 장악하던 시기, 재래시장은 생존을 위한 변신을 모색했다. 2000년대 초반만 해도 침체의 그림자가 짙었지만, 2010년을 전후로 전국 곳곳에서 리뉴얼 바람이 불었다. 낡은 아케이드를 정비하고 위생 시설을 개선하면서 시장은 단순한 장터를 넘어 체험과 관광의 무대로 확장되었다. 노량진 수산시장은 현대식 시설을 갖추며 국내외 손님이 즐겨 찾는 명소가 되었고, 일부 전통시장은 청년 상인과 먹거리, 문화 프로그램을 접목해 젊은 세대를 불러들였다. 위기 속에서도 변화를 선택한 이 시기의 시장은 한국 유통 환경 속에서 여전히 살아남을 수 있다는 가능성을 증명해 보였다.

📷 서울기록원

#시장 #생활 #주부 #살림 #주부생활 #주부생활매거진

Editor 유승현